家庭用ストーブやボイラーに欠かせない灯油。毎年の冬に使っていても、「そもそも灯油って何でできているの?」「あの独特なにおいの正体は?」といった基本的なことは意外と知られていません。

この記事では、灯油の主成分や構造、においの理由、ガソリンや軽油との違いなど、知っておくと役に立つ灯油の中身についてわかりやすく解説します。

灯油とはどんな燃料か?基本の定義

灯油は、石油を原料とする燃料のひとつで、主に家庭用の暖房器具(ストーブ、ボイラーなど)や給湯器に使われます。分類上は「第2石油類」に該当し、可燃物として一定の取り扱い注意が必要です。

一般的にはポリタンクで保管され、冬の生活に欠かせない存在ですが、その中身や性質については意外と知られていません。

▼関連記事

灯油の基礎知識徹底解説|これさえ読めば安全な保管と使用が可能に

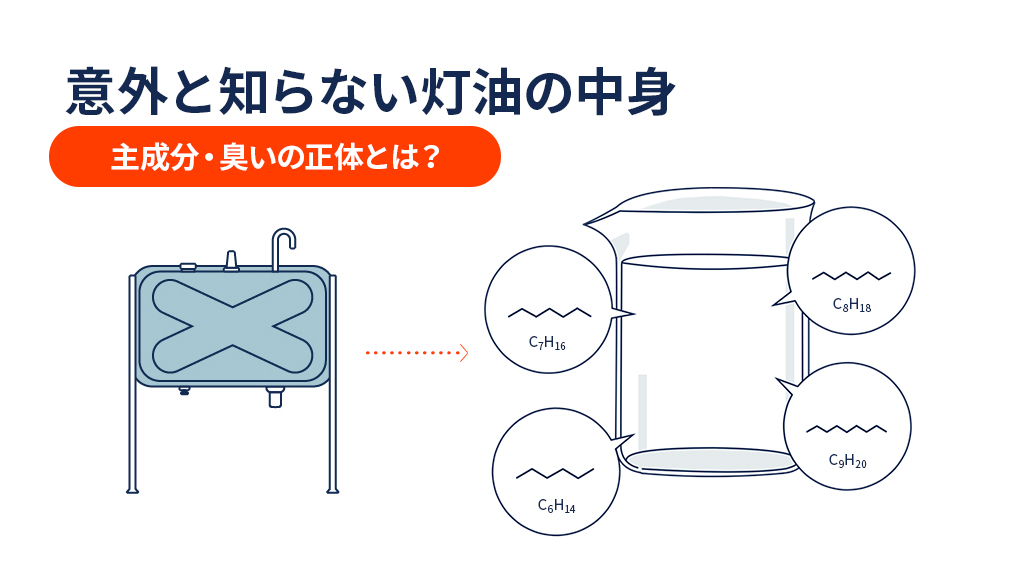

灯油の主成分とは?

灯油は、原油を蒸留して得られる石油製品のひとつです。簡単に言うと、軽油とガソリンの中間に位置する成分でできています。

主成分は炭化水素

- 炭素(C)と水素(H)で構成された炭化水素(パラフィン系)が中心

- 炭素数は約10〜16程度の直鎖または分岐鎖構造を持つ分子が多く含まれる

この構造により、気化しすぎず・粘りすぎないという、家庭用暖房機器にちょうどよい燃焼性を実現しています。

▼関連記事

灯油と軽油の違いとは?取扱いに注意するために覚えておきたいポイントを解説

灯油のにおいの正体

灯油独特の「ツンとしたにおい」には理由があります。

においの原因は芳香族炭化水素と添加剤

灯油にはごく微量の「芳香族炭化水素(ベンゼン類)」が含まれており、これが独特のにおいの元になっています。また、日本国内では安全性や盗難防止のために「臭いをつける処理」が行われている場合もあります。

- においは人体に有害ではないレベルに抑えられている

- 無臭灯油も存在するが、一般的な家庭用灯油はあえてにおいがある仕様

誤飲防止や不完全燃焼の兆候に気づくためにも、適度なにおいは安全のサインでもあります。

においの添加には以下のような目的もあります。

- 誤飲・誤使用を防ぐ

- 漏れやこぼれをすぐに察知できるようにする

- 不完全燃焼時のサインとして機能する

とくに高齢者や小さな子どもがいる家庭では、においによって異常に気づけることは非常に重要。においがする=危険というより、むしろ安全のための設計と理解すると安心です。無臭の灯油も存在しますが、一般家庭用にはあまり流通しておらず、販売価格も高めに設定される傾向があります。

日本の品質基準はJIS1号灯油

日本で販売されている灯油のほとんどは「JIS1号灯油」という規格に基づいて製造されているのをご存知でしょうか。JIS基準には以下の項目が含まれています。

- 色度・透明性

- 蒸発残留物の量(すすが出にくい)

- 硫黄分の少なさ(環境対策)

- においの強さ(添加の有無)

つまり私たちが手に取る灯油は、国の基準で管理された安全な燃料なのです。

灯油と他の燃料との違い

灯油は似たような見た目をしたガソリンや軽油と混同されがちですが、中身はまったく異なります。

| 項目 | 灯油 | 軽油 | ガソリン |

| 炭素数 | 約10〜16 | 約15〜20 | 約5〜12 |

| 引火点 | 約40〜60℃ | 約52℃ | -40℃前後 |

| 使用用途 | 暖房機器、給湯器 | ディーゼル車、発電機 | 自動車(ガソリン車) |

| 危険物分類 | 第2石油類(指定可燃物) | 第2石油類 | 第1石油類 |

灯油はガソリンよりも引火点が高く、安全性が高い燃料として扱われています。ただし、あくまでも可燃物なので、保管・取り扱いには十分な注意が必要です。

▼関連記事

灯油の揮発性は危険!引火点と発火点の違いなど、仕組みと対処法を解説

なぜ灯油は時間が経つと変質するのか?

灯油は保存中に空気や光、温度の影響を受けて劣化します。

劣化の主な原因

- 酸化:空気中の酸素と反応し、成分が変質

- 水分混入:結露や密封不良で水が混じると腐敗が進行

- においの変化・色の変化:黄色っぽく変色し、においが強くなる

変質した灯油はストーブの燃焼効率を下げたり、機器の故障につながるため、基本的に「1シーズン使い切る」ことが推奨されています。

灯油は再精製されているの?

一般に市販されている灯油は、製油所での精製後に品質基準(JIS=日本工業規格)をクリアした製品です。JIS1号灯油には厳しい品質管理が行われており、におい・着色・硫黄分などの成分も一定基準以下に保たれています。

そのため、市場に出回っている灯油は品質が安定しており、安心して使用できます。

まとめ|灯油の成分は「安全と性能」のための工夫

灯油は、炭化水素を中心としたシンプルな燃料ですが、その成分、構造・性質・におい・取り扱いの理由には深い意味と安全への工夫が詰まっています。

- 主成分は炭化水素。中間留分としてバランスの良い燃料

- においは危険防止のために添加されている

- 劣化すると燃焼不良や機器トラブルの原因になる

- ガソリン・軽油とは全く違う性質と用途を持つ

- 品質はJIS規格に基づいて管理されている

「ただの燃料」と軽く見ず、正しい知識を持って安全に使うことが、安心な冬の暮らしにつながります。